入金不要ボーナスを有効活用することで、リスクを最小限に抑えつつオンカジを楽しめます。

そのため、どのオンカジ業者に登録しようか悩んでいる方の中には「入金不要ボーナスを使ってお得にオンカジ体験したい」「入金不要ボーナスのあるオンカジを一覧で比較したい」という方も多いでしょう。

そこでこの記事では、専門家が人気オンカジ業者全198社を比較した上で、本当におすすめできるオンラインカジノ入金不要ボーナスをランキング形式で紹介していきます。

「できるだけ入金不要ボーナスが豪華なオンカジを使いたい」という方は、ベラジョンカジノがおすすめです!

業界最大級のオンカジサイトであるベラジョンカジノは、安全性・信頼性が高い上に、2,500種類以上のゲームをプレイできます!

現在、当サイトを経由してベラジョンカジノに登録すれば、特別に無料おためしフリースピン150回がもらえます!いつ終了してもおかしくないキャンペーンなので、気になっている方は早めに登録しましょう!

\ 今ならフリースピン150回分がもらえる /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンカジ入金不要ボーナスおすすめサイト別比較表

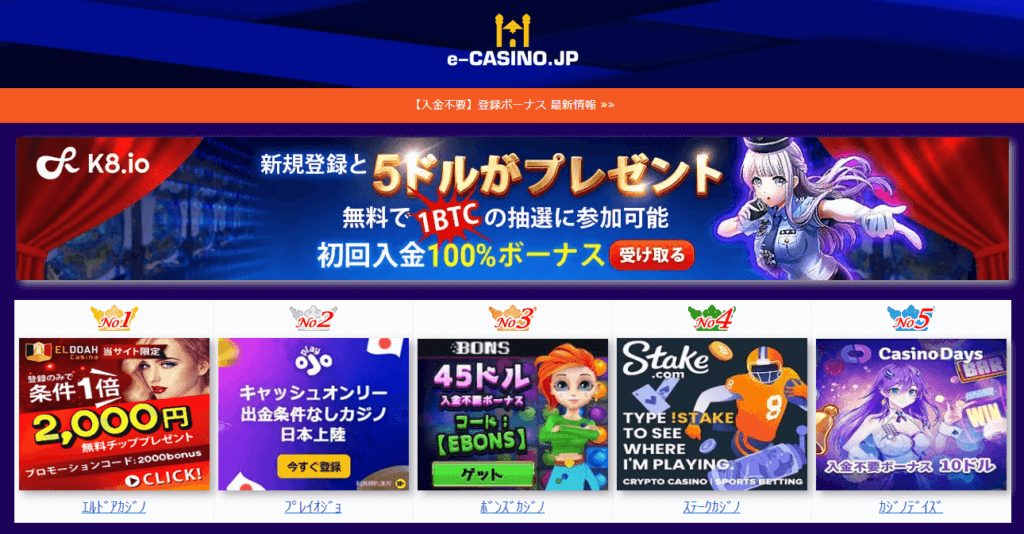

人気オンカジ業者198社を徹底比較した結果判明した、入金不要ボーナス重視の方におすすめのオンカジを一覧で紹介します。

| カジノ名 | 入金不要ボーナス | 賭け条件 |

|---|---|---|

ベラジョンカジノ | フリースピン150回 | 20倍 |

カジノレオ | フリースピン10回 | なし |

ボンズカジノ | 50ドル(約7,500円) 【ボーナスコード:lab】 | 40倍 |

BeeBet | ①30ドル(約4,500円):スロットゲーム ②10ドル(約1,500円):スポーツベット ※いずれか一つを選ぶ | ①20倍 ②なし |

遊雅堂 | 3,000円 | 20倍 |

インターカジノ | フリースピン150回 | 30倍 |

ミスティーノカジノ | ①1,500円 ②フリースピン60回 | ①1倍 ②なし |

カジ旅 | ①40ドル(約6,000円):カジノ ②40ドル(約6,000円):スポーツベット ※いずれか一つを選ぶ | ①40倍 ②10倍 |

| ワンダーカジノ | 30ドル(約4,500円) | 5倍 |

エンパイアカジノ | 20ドル(約3,000円) | 5倍 |

| カジノシークレット | 33ドル(約4,950円) | 25倍 |

カジノミー | フリースピン200回 | 40倍 |

| ビットカジノ | フリースピン100回 | なし |

ラッキーニッキー | 40ドル(約6,000円) | 60倍 |

| コニベット | 40ドル(約6,000円) | 60倍 |

ステークカジノ | 3,000円 | 40倍 |

| ベットランク | ①20ドル(約6,000円):カジノ ②10ドル(約1,500円):スポーツベット | 10倍 |

エルドアカジノ | 3,000円 | 1倍 |

| カジノデイズ | ①10ドル(約1,500円) ②フリースピン350回 | 35倍 |

| テッドベット | 40ドル(約6,000円) | 30倍 |

| ミラクルカジノ | 20ドル(約3,000円) | 1倍 |

| エースカジノ | 30ドル(約4,500円) | 10倍 |

| ウィリアムヒル | 30ドル(約4,500円) | 20倍 |

| ジョイカジノ | 40ドル(4,000円) | 30倍 |

| ラーメンベット | 40ドル(4,000円) | 30倍 |

これらの入金不要ボーナスは、オンラインカジノサイトへ登録するだけで受け取れます!

気になっているオンラインカジノを無料体験するチャンスなので、積極的に活用していきましょう!

オンカジの入金不要ボーナス・初回入金ボーナス

オンラインカジノで受け取れるボーナスは「入金不要ボーナス」と「初回入金ボーナス」に分けられます。

それぞれの特徴について見ていきましょう。

オンカジ入金不要(登録)ボーナス

入金不要ボーナスとは、その名の通り「入金しなくても登録するだけで受け取れるボーナス」のことです。

入金不要ボーナスを提供しているオンカジ業者は限られますが、基本的に以下のいずれかを受け取れます。

ボーナスマネー

ボーナスマネーは、オンカジ内の通貨で付与されることがほとんどです。

自己資金を入金することなく気になったゲームをプレイできるため、ノーリスクでオンカジを試したい方にぴったりです!

ただし、オンカジによってはボーナスマネーに出金条件を設けていたり、遊べるゲームを制限していたりする可能性があるので注意しましょう。

フリースピン

フリースピンは、対象のスロットゲームで使えるボーナスです。

オンカジ業者によってフリースピンの回数やベット額が指定されているものの、フリースピンを利用すれば人気スロットゲームを気軽にプレイできます!

ボーナスマネーと同様、出金条件や対象スロットは確認しておいた方が無駄なく活用できるでしょう。

オンカジ初回入金ボーナス

初回入金ボーナスは、「新規登録者が1回目の入金をする時に受け取れるボーナス」です。

オンカジ業者の中には、初回入金~最大5回目の入金まで対象としているところもあり、プレイ資金を増やす大チャンスとなっています!

貰えるボーナス額や最低入金額、初回入金ボーナスを使って遊べるゲームなどはそれぞれ異なるので、初回入金前に確認しておくと良いでしょう。

オンカジ入金不要ボーナス最新おすすめランキング【TOP23】

ここでは、オンラインカジノ全198社の入金不要ボーナスを比較し、総合的におすすめできると判断した23社をランキング形式で紹介していきます!

オンカジ入金不要ボーナス第1位 ベラジョンカジノ

| ボーナス内容 | フリースピン150回 |

|---|---|

| 対象ゲーム | スロット |

| 賭け条件 | 20倍 |

| 最大出金上限 | 300ドル(約45,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から30日間 |

| 公式サイト | 公式サイト |

- 日本人から圧倒的な人気を誇る

- 必勝カジノ大賞で5年連続金賞受賞

- ベラジョン限定のゲーム&最新ゲームの先行配信

ベラジョンカジノは国内人気ダントツNo.1のオンラインカジノです。

マルタ共和国のライセンスを保有&業界最大級の規模を誇ることから安全性・信頼性に問題はなく、日本語サポートも受けられるので、初めてオンカジで遊ぶ方でも安心です。

総合力の高さで選びたい方は、一度ベラジョンカジノを使ってみてはいかがでしょうか。

そんなベラジョンカジノでは、入金不要ボーナスとしてフリースピン150回分を受け取れます。

また、初回入金100%ボーナスを最大500ドル(約75,000円)、2回目入金50%ボーナスを最大250ドル(約37,500円)、3回目入金100%ボーナスを最大200ドル(約30,000円)を受け取れるうえ、その日から10日間連続日替わりで人気ゲームの5ドル分無料プレイ権をもらえます!

さらに、銀行振込で初回入金すると、ボーナス付与率が100%→200%に大幅アップします!スウィート・ボナンザ・ベラジョンで使えるフリースピン25回分も付いてくるので、超お得です!

いつ終了してもおかしくないプロモーションなので、今のうちにベラジョンカジノに登録し、銀行振込で初回入金を済ませましょう!

\ 今ならフリースピン150回分がもらえる /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンカジ入金不要ボーナス第2位 カジノレオ【新規カジノ】

| ボーナス内容 | フリースピン10回 |

|---|---|

| 対象ゲーム | 花魁ドリーム |

| 賭け条件 | なし |

| 最大出金上限 | 10,000円 |

| 有効期限 | 獲得日から72時間以内 |

| 公式サイト | 公式サイト |

- 上場企業が運営&ヨーロッパで人気

- 豊富なボーナスがもらえる

- サポートの丁寧さに定評あり

カジノレオは2019年に日本に上陸した新規オンラインカジノです。

しかし、既に50回以上の受賞経験を誇り、初心者でも安心して遊べる優良オンカジサイトに位置付けられています。また、「モバイルの王様」と言われるほどスマホでの操作性が高く、スキマ時間に遊びたい方にもぴったりです。

そんなカジノレオでは入金不要ボーナスとしてフリースピン10回を受け取れます。他社と違って賭け条件もないため、比較的自由にカジノを楽しめるでしょう。

出金速度も速いと評判で、注目度の高いオンラインカジノなので、豪華な入金不要ボーナスを受け取れる今のうちに登録することをおすすめします!

\ カジノフリースピン10回転が必ずもらえる! /

公式サイト:https://casinoleo.com/register

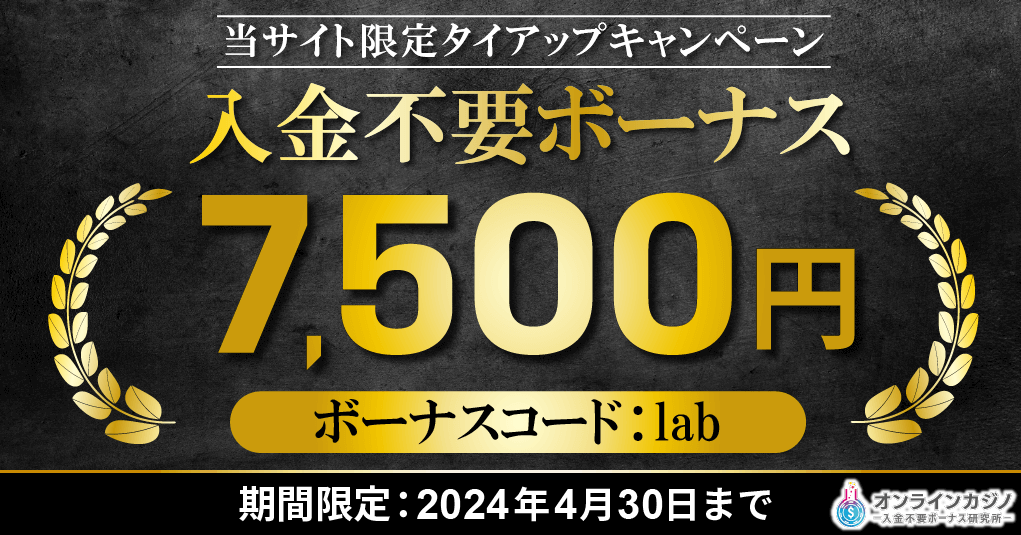

オンカジ入金不要ボーナス第3位 ボンズカジノ

| ボーナス内容 | 50ドル(約7,500円) 【ボーナスコード:lab】 |

|---|---|

| 対象ゲーム | 全ゲーム |

| 賭け条件 | 40倍 |

| 最大出金上限 | 120ドル(約18,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から3日間 |

| 公式サイト | 公式サイト |

- 入金不要ボーナス7,500円&禁止ゲームなし!

- カジノゲーム以外も楽しめる

- 最大200%入金ボーナスキャンペーンも開催中!

ボンズカジノは、多種多様な2,000種類以上のゲームを提供しているオンカジサイトです。他社よりも遊べるゲーム数が多いのはもちろん、スポーツベットやバイナリーオプションにも対応している点も魅力的です。

そんなボンズカジノでは、当サイト経由の登録で50ドル(7,500円分)の入金不要ボーナスを受け取れます!登録時にボーナスコード「lab」を入力(※小文字)&3日以内に本人確認書類を提出するだけでもらえるので、非常にお得です。

さらに、200%初回入金ボーナスも現在期間限定で開催中です!初回で20ドル以上入金すると、入金額に対して200%入金ボーナスを最大50ドル(7,500円相当)まで受け取れます。※初回で50ドル~499ドルを入金すると150%入金ボーナス、初回で500ドル以上入金すると50%入金ボーナスになります。

つまり、7,500円入金すると15,000円がそのままもらえるため、合計22,500円からプレイできるのです。

\ 当サイト限定でボーナス7,500円がもらえる /

公式サイト:https://bons.com/

オンカジ入金不要ボーナス第4位 BeeBet

| ボーナス内容 | 30ドル(約4,500円) | 10ドル(約1,500円) |

|---|---|---|

| 対象ゲーム | スロット | スポーツベット |

| 賭け条件 | 20倍 | なし |

| 最大出金上限 | 100ドル(約15,000円) | |

| 有効期限 | 獲得日から10日間 | |

| 公式サイト | 公式サイト | |

- 日本向けゲームなどを多数展開

- スポーツベットでは日本のプロ野球やJリーグもベット対象

- 初心者向けのルール解説も丁寧

BeeBetは2020年に設立されたオンラインカジノで、日本向けのスポーツベットを楽しめると評判を呼んでいます。

日本の野球やサッカー、相撲や格闘技、将棋にベットできるオンラインカジノはない上に、BeeBetはスポーツ初心者向けの解説も充実しているため、マイナーなスポーツに賭けることも可能です!

そんなBeeBetの入金不要ボーナスは、スロットで使える30ドル(約4,500円)ボーナス、スポーツベットで使える10ドル(約1,500円)ボーナスから好きな方を選べます。10ドルボーナスに関しては賭け条件もないので、迷ったらそちらを選ぶと良いでしょう。

スポーツ観戦が好きな方や、応援しているスポーツチームがある方は、是非BeeBetに登録してスポーツベッティングしてみてください。

\ 5,000円分のフリーベットがもらえる! /

公式サイト:https://beebet.com/ja/register

オンカジ入金不要ボーナス第5位 遊雅堂

| ボーナス内容 | 3,000円 |

|---|---|

| 対象ゲーム | スロット |

| 賭け条件 | 20倍 |

| 最大出金上限 | 30,000円 |

| 有効期限 | 獲得日から30日間 |

| 公式サイト | 公式サイト |

- ベラジョンカジノの姉妹カジノで安全はバッチリ

- 日本人プレイヤー向けに便利なサービスが充実

- ボーナスやキャンペーンも充実

遊雅堂は日本人向けに作られたオンラインカジノです。ベラジョンカジノと運営元が同じで、安全性・信頼性も抜群です。

「ジャパニーズ・バカラ」と呼ばれるライブカジノでは、日本人ディーラーが日本語でゲームを進行してくれるため、初めてオンカジに挑戦する日本人でもすぐに楽しめるでしょう。

そんな遊雅堂では、入金不要ボーナス3,000円を受け取れます。日本円での受け取りも可能で、日本人プレイヤーなら簡単にボーナスを使ってカジノを満喫できます!

「ジャパニーズ・バカラ」なら最低1ドルからベット可能なので、最初は自己資金を使わずにプレイしたいのであれば、是非遊雅堂に登録してみてください!

\ 3,000円分のフリーベットがもらえる! /

公式サイト:https://yuugado.com/register

オンカジ入金不要ボーナス第6位 インターカジノ

| ボーナス内容 | フリースピン150回 |

|---|---|

| 対象ゲーム | ムーンプリンセス |

| 賭け条件 | 30倍 |

| 最大出金上限 | 300ドル(約45,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から48時間以内 |

| 公式サイト | 公式サイト |

- 長年の運営実績があり信頼感がある

- 豪華なウェルカムボーナスがある

- 新機種などの導入が速い

インターカジノは1996年に創業し、30年近く運営し続けている最古参オンラインカジノです。

2020年に日本向けオンカジとしてリニューアルされて以降、隠しリベートを受け取れるインターショップの還元率が0.625%に改善され、他社よりもお得に遊べると評判を呼んでいます!

2024年4月現在、入金不要ボーナスとしてムーンプリンセスに使えるフリースピン150回+総額500ドル(約75,000円)のウェルカムキャッシュを受け取れるので、お得に始めるなら今がチャンスです!

安心安全なオンカジ業者を使いたい方は、是非インターカジノに登録してみてください。

\ 総額75,000円のキャッシュがもらえる! /

公式サイト:https://intercasino.com/register

オンカジ入金不要ボーナス第7位 ミスティーノカジノ

| ボーナス内容 | 1,500円 | フリースピン60回 |

|---|---|---|

| 対象ゲーム | スロット ライブカジノ | ムーンプリンセス ハワイアンドリーム マジックメイドカフェ |

| 賭け条件 | 1倍 | なし |

| 最大出金上限 | 100ドル(約15,000円) | |

| 有効期限 | 獲得日から14日間 | |

- フリースピンなど低価格でプレイできる

- ボーナスの出金条件なし

- 不定期で開催されるボーナスやイベントあり

ミスティーノカジノは公式サイトが全て日本語化&日本語サポートにも完全対応していることから、急激に日本人ユーザーを増やしているオンラインカジノです。

賭け条件なしのFSボーナスが毎日貰えるので、まとまった自己資金を用意できない方でも満足にプレイできます。また、日本のメイドカフェをモチーフにした「マジックメイドカフェ」は絵柄の可愛さも含めてスロットを楽しめます。

そんなミスティーノカジノでは、登録するだけで2種類のボーナスを受け取れます!スロットでもライブカジノでも使えるため、気になったゲームを無料体験することも可能です。

ミスティーノカジノは総合力が高いと評判なので、入金不要ボーナスを使って遊びやすいかどうかを確かめてみてくださいね。

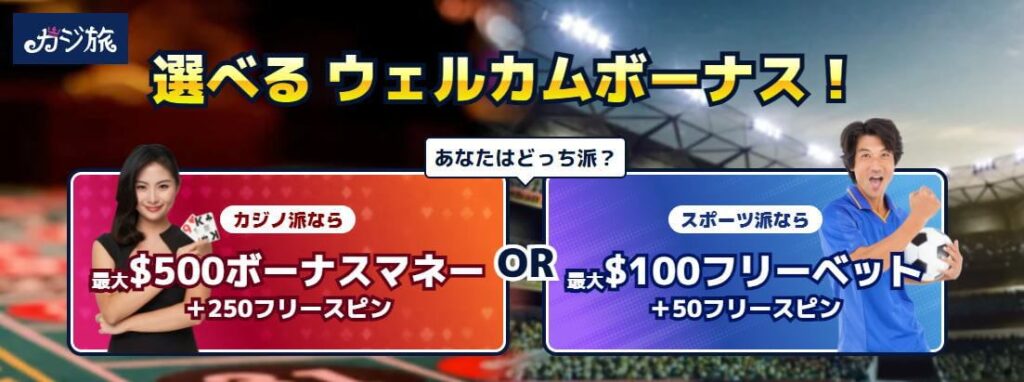

オンカジ入金不要ボーナス第8位 カジ旅

| ボーナス内容 | 40ドル(約6,000円) | |

|---|---|---|

| 対象ゲーム | カジノ | スポーツ |

| 賭け条件 | 40倍 | 10倍 |

| 最大出金上限 | 100ドル | |

| 有効期限 | 獲得日から60日間 | |

- RPG要素があり、ソーシャルゲーム感覚でプレイできる

- ゲーム内通貨「ルビー」でフリースピンが購入可能

- 独自システム「Blitz(ブリッツ)モード」が利用できる

カジ旅は、RPG要素が盛り込まれており、ゲーム感覚でオンカジを楽しめるサイトです。

カジノゲームで利益を狙えることはもちろん、キャラクターを育成して最終的にはボスに挑戦できるなど、ゲーム感覚で楽しめると評判です。また、他のプレイヤーとチャットすることも可能なので、ソーシャルゲーム要素も含まれます。

さらに、独自システム「Blitz(ブリッツ)モード」を利用すれば、スロットが6倍速で進行するため、忙しくサクッとゲームを済ませたい方でも満足できます。

そんなカジ旅では40ドル(約6,000円)のボーナスマネーを受け取れます!無料でカジ旅の冒険をスタートさせたい方は、この機会を見逃さないでくださいね!

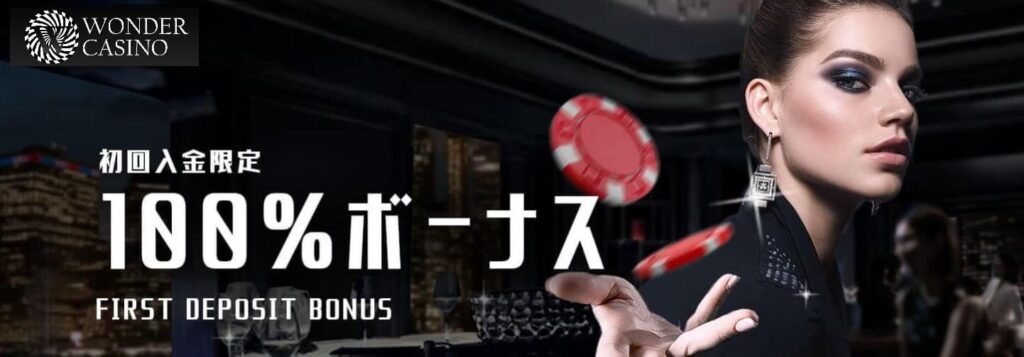

オンカジ入金不要ボーナス第9位 ワンダーカジノ

| ボーナス内容 | 30ドル(約4,500円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | 一部を除くゲーム |

| 賭け条件 | 5倍 |

| 最大出金上限 | 300ドル(約45,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から30日間 |

- 業界最速の出金スピード

- 勝っても負けてもリベートボーナスを貰える

- 日本語サポートもチャットで24時間可能

ワンダーカジノは、最短30秒で入出金手続きが完了すると評判のオンカジサイトです。

ワンダーカジノは月間のベット額がリベート率に反映される仕組みになっているため、多くベットするほど多く出金できます。また、一度VIPに昇格したらランクは下がらないなど、プレイヤー思いのサービスが充実しています。

そんなワンダーカジノでは、入金不要ボーナス30ドル(約4,500円)を受け取れます!出金条件5倍と他社よりも出金しやすい上に、業界最速クラスの出金スピードなので、「オンカジで出金できるか不安」という方にもおすすめです。

さらに、業界初のLINEサポートは24時間365日対応しており、分からないことや不安なことがあった時にすぐに解決できます!安全性・サポートにこだわりたい方は、ワンダーカジノに登録してみましょう。

オンカジ入金不要ボーナス第10位 エンパイアカジノ

| ボーナス内容 | 20ドル(約3,000円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | スロット |

| 賭け条件 | 5倍 |

| 最大出金上限 | 1,000ドル(約15万円)~5,000ドル(約75万円) |

| 有効期限 | 獲得日から30日間 |

- 賭け条件が比較的緩い

- ライブカジノが充実している

- 日本人向けのサービスが豊富

エンパイアカジノはライブカジノに強みを持つオンラインカジノです。

特に、対人戦は実際にディーラーやバンカーとの駆け引きで勝負が決まるので、カジノの臨場感を味わいたい方におすすめです!また、エンパイアカジノしか取り扱っていないマニアックなテーブルゲームも多数あります。

そんなエンパイアカジノでは、入金不要ボーナス20ドルを受け取れます!ただし、出金するには「ボーナスの5倍をベット」「入金額+残高の1倍をベット」という2段階の条件を満たさなければいけない点に注意が必要です。

エンパイアカジノは日本市場向けのプロモーションにも力を入れているので、今のうちに登録しておいて、お得なサービスを存分に活用することをおすすめします!

オンカジ入金不要ボーナス第11位 カジノシークレット

| ボーナス内容 | 33ドル(約4,950円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | 全て |

| 賭け条件 | 25倍 |

| 最大出金上限 | 600ドル(約9万円) |

| 有効期限 | 獲得から24時間以内 |

- 条件なしのキャッシュバック式のボーナス

- ゲームに負けた時でも一部キャッシュバックがある

- ボーナスチップがもらえるレアゲームがプレイできる

カジノシークレットは2018年に開業したオンラインカジノで、出金条件が一切ないことで話題を呼んでいます。

さらに、特定のスロット・ライブゲームで負けてもキャッシュバックが受け取れる独自サービスがあり、なかなか勝てない初心者でもお得に遊べる工夫だと言えます。

そんなカジノシークレットでは、入金不要ボーナス33ドル(約4,950円)を受け取ってプレイできます。キャッシュバックと併せて活用すれば、少額資金でも大きな利益を狙えるでしょう。

サポートも丁寧だと評判なので、オンカジ初心者はもちろん、定期的にキャッシュバックを受け取って取引資金を増やしたい方はカジノシークレットに登録してみてください。

オンカジ入金不要ボーナス第12位 カジノミー

| ボーナス内容 | フリースピン200回 |

|---|---|

| 対象ゲーム | Gates of Olympus |

| 賭け条件 | 40倍 |

| 最大出金上限 | 100ドル(約15,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から3日間 |

- カジ旅の姉妹サイト

- ゲーム数が多い

- Blitz機能が付帯

カジノミーは2020年に「スイートポット社」がオープンした新興オンラインカジノです。

既に2,000種類以上のゲームを取り揃えており、マイページにお気に入り登録しておくことで、自分だけのカジノロビーを作れます!稼ぎやすいゲームや好きなテーマに沿ったゲームをすぐに始められるのは嬉しいですよね。

さらに、カジノミーには「Blitz機能」が付帯していて、通常モードの何倍もの速さでゲームを進めることも可能です。オンカジ上級者で効率良くプレイしたい方でも満足に使えるでしょう。

そんなカジノミーでは、フリースピン200回を受け取れます!フリースピンを使ってお気に入りのゲームを見つけたら、是非お気に入り登録してみてくださいね。

オンカジ入金不要ボーナス第13位 ビットカジノ

| ボーナス内容 | フリースピン100回 |

|---|---|

| 対象ゲーム | 花魁ドリーム |

| 賭け条件 | なし |

| 最大出金上限 | なし |

| 有効期限 | 獲得日から24時間以内 |

- ビットコインで遊べる

- 匿名登録も可能

- 日本円での入出金・プレイも可能

ビットカジノは、ビットコインを含む仮想通貨を使ってプレイできる業界初のオンラインカジノです。

ビットコインのブロックチェーン技術を活かしたスピーディー&匿名性を守る入出金が可能で、通貨を二重変換する必要もないため、他社より手間なくプレイできます。

仮想通貨を使ってオンラインカジノを行う最大のメリットは「本人確認が不要になる」ことでしょう。ビットカジノなら基本的に身分証明不要なので、「周囲にバレずにオンカジを楽しみたい」という方でも安心です。

そんなビットカジノではフリースピン100回を受け取れます!仮想通貨取引を行っている方や、匿名登録に魅力を感じる方は是非ビットカジノに登録してみてくださいね。

オンカジ入金不要ボーナス第14位 ラッキーニッキー

| ボーナス内容 | 40ドル(約6,000円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | スロット |

| 賭け条件 | 60倍 |

| 最大出金上限 | 100ドル(約15,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から24時間以内 |

- 初回入金ボーナスが豪華

- 3,000種類以上のゲーム

- ランドカジノ以上のおもてなしを体験できる

ラッキーニッキーは2017年に設立したオンラインカジノで、現在勢いに乗っている業者の一つです。

当初からアニメ風のオンカジサイトとして知られていましたが、5周年を迎えた際にメタバース風へとリニューアルしました。また、ラッキーニッキー独自の「Hot & Cold」は一瞬で今現在大勝しているゲームが分かると評判です。

そんなラッキーニッキーでは、入金不要ボーナス40ドル(約6,000円)を受け取れます。さらに、初回入金オファーとして100%ボーナスとキャッシュバックのいずれかを自由に選べるので、入金後もお得にプレイできます。

ラッキーニッキーでVIPになると、VIP専用ボーナスやギフトを常に貰えるだけでなく、自分専用のアカウントマネージャーが最高のおもてなしをしてくれます!ランドカジノのようなサービスを求める方は是非登録してみてください。

オンカジ入金不要ボーナス第15位 コニベット

| ボーナス内容 | 40ドル(約6,000円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | スロット |

| 賭け条件 | 60倍 |

| 最大出金上限 | 100ドル(約15,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から24時間以内 |

- 初回入金ボーナスは出金することも可能

- 負けた金額の最大10%をキャッシュバックできるサービス

- ライブRTPを可視化

コニベットは、ライブカジノ・スロットゲーム・オリジナルスポーツベットを思う存分楽しめるオンラインカジノです。

ライブRTPを搭載していて、リアルタイムの平均ペイアウト率をすぐにチェックできるため、その日の勝ちやすいスロットゲームが一目で分かると好評です!なお、ライブRTPは24時間・1時間・1カ月単位でランキング表示可能です。

また、毎週木曜日01:00~翌木曜00:59の期間中に負けてしまった場合、負けた金額の最大10%分をキャッシュバックとして受け取れます。キャッシュバックの賭け条件は0倍なので、非常に使い勝手も優れています。

そんなコニベットでは、入金ボーナス40ドル(約6,000円)を受け取れます。「初心者だから負けてしまう可能性が高い」「勝ちやすいスロットを見分けたい」という方は是非コニベットに登録してみてください。

オンカジ入金不要ボーナス第16位 ステークカジノ

| ボーナス内容 | 3,000円 |

|---|---|

| 対象ゲーム | 一部を除くゲーム |

| 賭け条件 | 40倍 |

| 最大出金上限 | なし |

| 有効期限 | なし |

- 仮想通貨決済に対応

- 本人確認不要でプレイできる

- 入出金スピードが速い

ステークカジノはカジノゲームもスポーツベットもできるなど、多彩なゲームを用意しているオンラインカジノです。

ビットコインを始めとする仮想通貨に対応しており、仮想通貨ユーザーを中心に「入出金しやすい」「本人確認不要で遊べるのが嬉しい」と評判を集めています。

そんなステークカジノでは入金不要ボーナス3,000円を受け取れます。賭け条件40倍とやや高めなものの、有効期限がないので自分のペースでプレイしたい方におすすめです。

また、世界的に有名なブックメーカーとしても知られているので、手軽にオンカジを楽しみたい方は是非使ってみてください!

オンカジ入金不要ボーナス第17位 ベットランク

| ボーナス内容 | 20ドル(約3,000円) | 10ドル(約1,500円) |

|---|---|---|

| 対象ゲーム | カジノ | スポーツベット |

| 賭け条件 | 10倍 | |

| 最大出金上限 | なし | |

| 有効期限 | 獲得日から3日間 | 獲得日から10日間 |

- ゲーム数が合計8,000種類以上

- 入出金上限額がない

- ボーナスが豪華

ベットランクは「夢のある安全な遊び場」をコンセプトにしたオンラインカジノで、「早い」「公平」「凄まじい」をモットーにしています。

実際、ゲーム数は合計8,000種類以上&最大4画面同時プレイ可能など、効率良く大金を狙える環境を整えています。また、1日・1ヶ月あたりの入出金上限額を設けておらず、ハイローラーからも好評です!

そんなベットランクはボーナスも豪華で、入金不要ボーナス合計30ドル(約4,500円)を貰える上に、毎週キャッシュバックが付与されたり、別途金額に応じてリベートボーナスを受け取れたりします。

オンカジ好きはもちろん、初心者~玄人まで楽しめるオンラインカジノなので、迷ったら一度遊んでみてください!

オンカジ入金不要ボーナス第18位 エルドアカジノ

| ボーナス内容 | 3,000円 |

|---|---|

| 対象ゲーム | カジノ |

| 賭け条件 | 1倍 |

| 最大出金上限 | なし |

| 有効期限 | 獲得日から7日間 |

- ライブカジノのテーブル数No.1

- ディーラーと直接対決できる

- 入金不要ボーナスを出金しやすい

エルドアカジノは2016年にオープンしたオンカジサイトで、ライブカジノのテーブル数はNo.1を誇ります。

実際、ライブ配信型のカジノテーブルを取り揃えているため、ディーラーにカードを配ってもらい、その場でディーラーと直接勝負を楽しめます。ディーラーも多国籍なので、世界各国にあるランドカジノの魅力を味わえるでしょう。

そんなエルドアカジノでは、入金不要ボーナス3,000円を受け取れます。賭け条件は1倍と出金しやすく、これからオンカジデビューする方にもおすすめです。

現地ラスベガスでテーブルゲームしているような臨場感も含めて満喫できるのは、エルドアカジノならではの魅力です!ライブカジノをメインに考えているのであれば、是非エルドアカジノに登録してみてください。

オンカジ入金不要ボーナス第19位 カジノデイズ

| ボーナス内容 | 10ドル(約1,500円) フリースピン350回 |

|---|---|

| 対象ゲーム | スロットゲーム |

| 賭け条件 | 35倍 |

| 最大出金上限 | 50ドル(約7,500円) |

| 有効期限 | 獲得日から24時間以内 |

- 日本語サポートに完全対応

- カジノデイズ大抽選会を毎月開催

- 3回目の入金までボーナスを受け取れる

カジノデイズは毎日プレイヤーが楽しめるよう、プロモーションを頻繁に開催しています。

その中でも、独自開発した抽選システムを利用する「カジノデイズ大抽選会」は、普段通りにカジノで遊んでいるだけでiPhoneやPlaystation5、和牛、お寿司、旅行券などの豪華賞品が当たると好評です!

また、5,000種類以上のゲームを用意しており、毎週新しいゲームをリリースしています。そのため、国内プレイヤーに人気のゲームはもちろん、他社では取り扱っていないような珍しいゲームからお気に入りのものを探せます。

そんなカジノデイズでは、入金不要ボーナス10ドル(約1,500円)&フリースピン350回をプレゼントしています!カジノデイズに登録すればオンカジライフが充実すること間違いなしなので、是非使ってみてくださいね。

オンカジ入金不要ボーナス第20位 テッドベット

| ボーナス内容 | 40ドル(約6,000円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | カジノ |

| 賭け条件 | 30倍 |

| 最大出金上限 | 120ドル(約18,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から24時間以内 |

- 日本のスポーツにも賭けられる

- プロモーションが豪華

- 60社以上のゲームプロバイダと提携

テッドベットは2022年にオープンした新興オンラインカジノで、アジア市場を中心に人気が拡大しています。

スポーツベットに力を入れており、日本のプロ野球やJリーグの結果に対しても賭けられるので、普段より一層スポーツ観戦を楽しめるでしょう。

もちろん、通常のオンラインカジノゲームも多数取り揃えており、約4,500種類のゲームから自分に合ったゲームを見つけられます。

そんなテッドベットでは入金不要ボーナス40ドル(約6,000円)を使ってプレイできます。その他、バースデーボーナスやウィークリー宝くじなど、取引資金を増やすチャンスもたくさんある業者なので、是非使ってみてください。

オンカジ入金不要ボーナス第21位 ミラクルカジノ

| ボーナス内容 | 20ドル(約3,000円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | 全ゲーム |

| 賭け条件 | 1倍 |

| 最大出金上限 | 100ドル(約15,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から30日間 |

- VIPランクになったら降格しない

- リベート率が高い

- 入金不要ボーナスを出金しやすい

ミラクルカジノは2022年にオープンした新興オンラインカジノで、限定ボーナスキャンペーンを頻繁に開催していると好評です。

ミラクルカジノのVIPランクは累計入金額・ベット額で決まりますが、一度獲得したランクは維持されるシステムなので、定期的に入金・プレイをしていれば誰でもランク昇格を目指せます。

また、ミラクルカジノのリベート率はライブゲームで最大1.1%、スロットゲームで最大1.55%と業界最高水準で、ランクが上がるにつれて高額リベートを期待できる点も魅力的です。

そんなミラクルカジノでは20ドル(約3,000円)の入金不要ボーナスを受け取れます。賭け条件が1倍と初心者でも出金しやすいので、是非登録してみてください。

オンカジ入金不要ボーナス第22位 エースカジノ

| ボーナス内容 | 30ドル(約4,500円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | スロットゲーム ライブカジノ |

| 賭け条件 | 10倍 |

| 最大出金上限 | 300ドル(約45,000円) |

| 有効期限 | 獲得日から7日間 |

- 遊べるゲームが多い

- 日本語に完全対応

- リベートボーナスが充実

エースカジノは設立して間もないオンラインカジノですが、スロットゲームやスポーツベットなど、幅広いゲームで遊べます。

また、キュラソーのライセンスを取得&公式サイトとライブチャットは日本語に完全対応と、国内プレイヤーが安心して遊べる環境も整えられています。

そんなエースカジノでは、入金不要ボーナス30ドル(約4,500円)を受け取れます。初回入金ボーナスはないものの、その代わりに「NEW昇格不要リベートボーナス」として最大1.5%のリベートを受け取れるため、併せて活用すると良いでしょう。

リベート重視の方は「業界最高のリベートカジノ」と呼ばれるエースカジノに登録してみてください。

オンカジ入金不要ボーナス第23位 ウィリアムヒル

| ボーナス内容 | 30ドル(約4,500円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | スロットゲーム |

| 賭け条件 | 20倍 |

| 最大出金上限 | 10,000円 |

| 有効期限 | 獲得日から72時間以内 |

- 遊べるゲームが多い

- 日本語に完全対応

- リベートボーナスが充実

ウィリアムヒルは、1934年に設立したイギリス大手のブックメーカー兼オンラインカジノです。

スロットゲームやライブカジノ、ビンゴなどで遊べますが、その中でも特にスポーツベットを中心にしています。海外スポーツはもちろん、日本の競馬・野球・Jリーグにも賭けられ、ライブベッティングも楽しめます。

そんなウィリアムヒルでは、入金不要ボーナス30ドル(約4,500円)を提供しています!また、初回入金ボーナスも提供しており、自己資金以上のお金をベットしてスポーツ観戦することも可能です。

ロンドン証券取引所に上場も果たしており、知名度・社会的信頼性ともに申し分ありません。安全なオンラインカジノでスポーツベッティングしたい方は、是非ウィリアムヒルに登録してみてください。

オンカジ入金不要ボーナス第24位 ジョイカジノ

| ボーナス内容 | 40ドル(4,000円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | オンラインスロット・ライブカジノ・スポーツ |

| 賭け条件 | 30倍 |

| 最大出金上限 | 100ドル(10,000円) |

| 有効期限 | 獲得から10日間 |

| 公式サイト | 公式サイト |

- 初回入金ボーナス最大200%

- 入出金スピードが速い

- 有名プロバイダーと提携

ジョイカジノは、2014年に設立したオンカジ業者で、2022年11月に日本市場へ再進出を果たしました。

ジョイカジノは200%初回入金ボーナスを期間限定で開催していて、初回で2,000円以上入金すると、入金額に対して200%入金ボーナスを最大5,000円まで受け取れます。また、2回目~5回目入金に対してもボーナスを受け取れます。

また、ジョイカジノは入出金スピードが速い点や、有名プロバイダーと提携していてゲームの公平性が保たれている点でも高い評価を受けています。

今なら当サイト経由の登録&ボーナスコード「lab40」の入力で、入金不要ボーナス40ドル(4,000円)を受け取れます!復活したジョイカジノを無料体験する大チャンスを見逃さないでくださいね!

\ もれなくボーナス4,000円がもらえる /

公式サイト:https://joycasino.com/

オンカジ入金不要ボーナス第25位 ラーメンベット

| ボーナス内容 | 40ドル(4,000円) |

|---|---|

| 対象ゲーム | オンラインスロット・テーブルゲーム・ライブカジノ・スポーツベッティング |

| 賭け条件 | 30倍 |

| 最大出金上限 | 100ドル(10,000円) |

| 有効期限 | 獲得から10日間 |

| 公式サイト | 公式サイト |

- ゲーム数が2,000種類以上

- プロモーションが充実

- サイトが使いやすい

ラーメンベットは2024年に日本市場へ進出したばかりの新興オンカジサイトです。

取り扱っているゲーム数は2,000種類以上ですが、ゲーム検索機能が充実しているため、簡単に条件を満たすゲームに出会えます。

そんなラーメンベットに当サイト経由で登録し、ボーナスコード「lab40」を入力すると、特別に入金不要ボーナス40ドル(4,000円)を受け取れます!

そのほか、VIPランクが上がるほど、リベートボーナス・キャッシュバックボーナスももらいやすくなるので、登録後もお得に遊びたい方はラーメンベットを使ってみてください!

\ 当サイト限定でボーナス4,000円がもらえる /

公式サイト:https://ramenbet.com/

オンラインカジノの入金不要ボーナス(登録ボーナス)なら無料で遊べる!

「オンラインカジノに最初から自己資金を入金するのは不安」「気になったオンラインカジノを無料体験できたら嬉しい」という方向けに、無料で遊ぶ方法を紹介します。

- オンラインカジノの入金不要ボーナスを使う

- 無料版で遊ぶ

それぞれ見ていきましょう。

オンラインカジノの入金不要ボーナスを使う

本記事で紹介したようなオンラインカジノで入金不要ボーナスを受け取ると、自己資金0円でもオンラインカジノを体験できます。

オンラインカジノの公式サイトから新規登録を行うだけで、ボーナスがアカウントに反映されるので非常に簡単です!

賭け条件・出金条件はリアルマネーを使う時と異なることもありますが、自分のお金を一切使わずにゲームを楽しみたい方は是非活用してみてください。

オンラインカジノ無料版で遊ぶ

オンラインカジノの中には、リアルマネーを賭けなくてもゲームを楽しめる「無料版」を提供している業者もあります。

もちろん、無料版ゲームで勝ったとしても利益は出金できませんが、ゲームのルールを学んだり、戦略が有効かを検証したりする際には重宝するでしょう。

ほとんどの無料版オンラインカジノはウェブサイトにアクセスするだけで遊べるので、是非検索してみてくださいね。

なお、オンラインカジノを無料でプレイする方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

オンカジの入金不要ボーナスとは

そもそもオンラインカジノの入金不要ボーナスとは、新規登録するだけで受け取れるボーナスのことです。

オンラインカジノ業者側が新規登録者を獲得することを目的としており、プレイヤー側は無料でオンラインカジノを楽しめるといったメリットがあります。

ここでは、オンラインカジノの入金不要ボーナスについて簡単に説明していきます。

オンラインカジノ入金不要ボーナスを受け取る方法

入金不要ボーナスを受け取りたいオンラインカジノの公式サイトにアクセスし、画面の指示に従ってアカウントを作成します。

その後、プロモーションページやウェルカムオファーが記載されているページに移動して、「入金不要ボーナス」をクリックすると簡単に受け取れます。

オンラインカジノ入金不要ボーナスを活用する方法

ほとんどのオンラインカジノは、入金不要ボーナスを使ってプレイできるゲームを制限しています。

既に遊びたいゲームのジャンルが決まっている場合は、そのゲームで入金不要ボーナスを使えるかどうかを確認しておいた方が安心です。

また、気になったゲームを自由に試したいのであれば、どのゲームにも入金不要ボーナスを使えるオンラインカジノに登録すると良いでしょう。

オンラインカジノ入金不要ボーナスの出金条件

入金不要ボーナスを使って利益を得た場合、出金するには賭け条件を満たさなければいけません。

後ほど詳しく解説しますが、賭け条件は「ボーナス金額の何倍にあたる金額を賭けるか」を指定するものです。

入金不要ボーナスが豪華でも、賭け条件をクリアするのが難しいオンラインカジノは、プレイヤー側のメリットがあまりないので注意してください。

オンラインカジノ入金不要ボーナスの利点・欠点

入金不要ボーナスを使うと、自己資金を一切使うことなくオンラインカジノを楽しめます。

一方、賭け条件が厳しかったり、出金上限額が低かったりすると、せっかく利益を得ても手元に引き出せなくなります。

入金不要ボーナスを比較してオンラインカジノを選ぶ際には、ボーナスの内容はもちろん、賭け条件や出金上限額も確認するようにしましょう。

オンラインカジノ入金不要ボーナスを受け取る手順

入金不要ボーナスを受け取る具体的な手順は、オンラインカジノによって異なります。

ここでは、入金不要ボーナスの受け取り方3種類について解説していきます。

- 新規登録時に自動反映される場合

- 新規登録時にボーナスコードを入力する場合

- カジノのサポートチームに連絡してボーナスを受け取る場合

それぞれ見ていきましょう。

新規登録時に自動反映される場合

新規登録時に入金不要ボーナスが自動反映される場合、プレイヤーは画面の指示に従って登録するだけでOKです。

一番簡単な方法なので、オンカジ未経験者はもちろん、面倒な手続きをせずにボーナスを受け取りたい方におすすめです。

ただし、自動反映されるオンラインカジノは少ないため、登録前にプロモーションページや利用規約を確認するようにしましょう。

新規登録時にボーナスコードを入力する場合

新規登録時にボーナスコードを入力する場合、プレイヤーは登録フォームに特定のコードを入力しなければいけません。

このボーナスコードは公式サイトのプロモーションページや、業者から届くメール、アフェリエイトサイトなどで入手できます。

ボーナスコードを誤ると入金不要ボーナスは反映されないため、送信する前に間違いがないかを確かめるようにしてください。

カジノのサポートチームに連絡してボーナスを受け取る場合

サポートチームに連絡することでボーナスを受け取れる場合、プレイヤーは手順通りに新規登録した後、カスタマーサポートへ問い合わせる必要があります。

他の受け取り方法に比べると手間がかかるため、面倒な手続きを省きたい方はこのようなオンラインカジノを避けるようにしましょう。

オンラインカジノ入金不要ボーナスのメリット・デメリット

続いて、入金不要ボーナスのメリット・デメリットについて確認していきましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 自己資金0円で無料体験可能 利益は出金できる | 賭け条件が厳しい 禁止ゲームもある |

入金不要ボーナスはリアルマネーと同じように使えるため、自己資金0円でオンラインカジノを始められます。ノーリスクでオンカジに挑戦できたり、新しいカジノや新作ゲームに慣れたりできるのは最大のメリットと言えるでしょう。

また、入金不要ボーナスを使って利益を得た場合、賭け条件を満たすことで出金することも可能です!損失リスクを一切抱えることなく利益を狙えるのは、オンカジ初心者にとっても心強いですよね。

ただし、その賭け条件があまりにも厳しいと、なかなか利益を出金できないので注意が必要です。さらに、オンラインカジノによっては入金不要ボーナス禁止のゲームもあるため、目当てのゲームがある方は気を付けましょう。

オンカジの入金不要ボーナスに条件はある?

オンラインカジノの入金不要ボーナスを最大限活用する際には、以下の制限に気を付けましょう。

- 対象者

- 対象地域

- 賭け条件

- 有効期限

- ゲーム制限

- 最大出金可能額

- その他

それぞれ簡単に説明していきます。

対象者

入金不要ボーナスは新規登録者が対象となるプロモーションです。

そのため、既存プレイヤーが入金不要ボーナスを受け取りたい場合は、別のオンラインカジノに登録する必要があります。

対象地域

一部のオンラインカジノでは、特定の国・地域限定のプロモーションを開催しています。

自分の住んでいる地域が対象外の場合、新規登録しても入金不要ボーナスを受け取れないので注意してください。

賭け条件

オンラインカジノのほとんどは「賭け条件」を設定しており、それをクリアしないと入金不要ボーナスを使って利益を得ても出金できません。

賭け条件はオンラインカジノによって異なるため、オンカジ初心者は賭け条件1倍~10倍程度の業者を選ぶようにすると安心です。

有効期限

入金不要ボーナスには有効期限が設けられており、獲得してから24時間以内に失効してしまうものもあります。

有効期限を過ぎるとせっかく受け取ったボーナスを無駄にしてしまうため、自己資金や実力に合わせて「有効期限内に賭け条件をクリアできるか」を検討しましょう。

ゲーム制限

全てのゲームに対して入金不要ボーナスが使えるわけではなく、オンラインカジノによっては「スポーツベットのみ」「このゲームのみ」といった制限を設けています。

入金不要ボーナス対象のゲームを無料体験したい場合は構いませんが、特定のゲームで使いたい方は、ゲーム制限を比較してオンラインカジノを選んだり、少額からベットできるオンラインカジノに登録したりする必要があるでしょう。

最大出金可能額

リアルマネーで得た利益に出金上限を設けていないオンラインカジノでも、入金不要ボーナスを使って得た利益に出金上限を設けていることもあります。

最大出金可能額を超える金額は出金できないため、なるべくまとまった金額を出金できるオンラインカジノを選ぶと良いでしょう。

その他

ここまで紹介してきた制限の他にも、オンラインカジノ独自に設けている条件やルールもあります。

入金不要ボーナスを確実に活用したい方は、新規登録する前にボーナスに関する条件を確認しておきましょう。

なお、条件は公式サイトのプロモーションページや利用規約ページで簡単にチェックできます。

オンカジ入金不要ボーナスの注意点

オンラインカジノの入金不要ボーナスを利用する際には、以下の点に気を付けましょう。

- 賭け条件を満たさなければいけない

- 出金上限がある

- 入金実績を解除する

- 本人確認を済ませておく

- ライセンス未取得・運営会社情報を公開していないオンカジには注意

- 日本国内で運営されているオンラインカジノはNG

- 闇カジノには注意

それぞれ解説していきます。

賭け条件を満たさなければいけない

賭け条件とは「オンラインカジノで出金するために賭けなければいけない最低限の金額」を指します。

賭け条件はオンラインカジノによって異なりますが、30倍~40倍が平均的だと言われています。

賭け条件1倍~10倍の業者を選べば、比較的簡単に出金できるため、オンカジ初心者はチェックしておくと良いでしょう。

出金上限がある

オンラインカジノで入金不要ボーナスを受け取り、それを元手に稼げたとしても、出金できる金額には上限があります。

一度に出金できる金額がごくわずかだと、複数回に分けて出金申請しなければいけなかったり、全額出金するのに何週間~何か月もかかったりします。

せっかく得た利益を思うように出金できないのはストレスにもなるため、ハイローラーの方は特に出金上限なし、または高額なオンラインカジノを利用すると良いでしょう。

入金実績を解除する

オンラインカジノの中には、入金不要ボーナスを出金するために入金実績を求めるところもあります。

この場合、受け取ったボーナスを使って利益を得ただけでは出金できず、決められた金額を入金して初めて出金手続きが行われることになります。

ボーナスを使って利益を得たらすぐに出金したい方は、入金実績のあるオンラインカジノかどうか確かめておきましょう。

本人確認を済ませておく

ほとんどのオンラインカジノは、本人確認を済ませた方のみ入金不要ボーナスを受け取れるようになっています。

数分で本人確認が完了する業者もあれば、数日~1週間程度かかる業者もあるため、登録してすぐに本人確認も済ませておくと良いでしょう。

ライセンス未取得・運営会社情報を公開していないオンカジには注意

以下の特徴に当てはまるオンラインカジノは、悪質業者である可能性が高いので利用を控えましょう。

- ライセンスを取得していない、ライセンス情報の記載がない

- 運営会社に関する情報を掲載していない

- 利用規約を明記していない

入金不要ボーナスは基本的にノーリスクで受け取れますが、ボーナスが豪華だからといって上記のようなオンラインカジノを利用してしまうと、「出金ができない」「突然アカウント凍結された」といったことになりかねません。

最悪の場合、個人情報が流出してしまう恐れもあるため、安全性・信頼性も必ず確認するようにしましょう。

日本国内で運営されているオンラインカジノはNG

オンラインカジノのほとんどは海外に運営拠点を置いていますが、「日本で運営しているオンラインカジノ=安全」というわけではありません。

なぜなら、現在日本はオンラインカジノを合法とは見なしておらず、日本国内で運営しているオンラインカジノはグレーゾーンに分類されるからです。

非合法に運営している国内会社は突然サービスを終了する可能性もあるため、海外運営かつライセンスを取得している会社を選んだ方が安心です。

闇カジノには注意

日本国内には、違法で運営されている「闇カジノ」が存在します。

闇カジノとは、実店舗内でインターネットを通じカジノゲームをプレイすることを指し、勝ち金は店舗内で支払われます。

実際に、運営やプレイヤーが逮捕・摘発されたという事例もあるので、闇カジノには充分注意しましょう。闇カジノであるインターネットカジノについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

オンカジ入金不要ボーナスに関する質問

オンカジ入金不要ボーナス最新おすすめ全198社比較!【まとめ】

オンラインカジノの入金不要ボーナスについて比較し、おすすめ業者をランキング形式で発表してきました。

入金不要ボーナスは登録するだけで誰でも受け取れるので、オンカジ未経験者はもちろん、新しいオンカジを試してみたい方にもおすすめです。

オンカジの雰囲気をノーリスクで体験したい方や、最初から入金するのが不安な方は是非入金不要ボーナスの豪華なオンラインカジノに登録してみてくださいね!